再也不想坐飞机了,非必要的话,每次离开大地时伴随而来的失重感总是让我感到恐慌和焦虑,而且越发严重,我知道尽管从统计上讲,事故命中的概率很低,可理性始终无法说服感性,如果我没有见识过那些灾难,或许心中就会安定一些,也许了解得太多也不是一件好事。

我原本打算乘坐高铁,但是没抢上直达票,抢到了南京到曲靖的硬卧,仍需补票才能在除夕当天到昆明,但是家里一直催着赶快回去,于是侥幸改成飞机,要飞三个小时,在机上带了一本书,阮一峰老师的《未来世界的幸存者》。

飞机是目前速度最快的普通民用交通工具,差不多八百千米每小时,可是我还是觉得不够快。我第一次坐飞机是在上大学那年,距今逾六年,这段时期内,似乎民用航空在速度上并没有太大的改进,像是停滞一般,反而高铁不断传来刷新速度的新闻。另外前几个月的一则新闻,中国向南太平洋发射一枚洲际导弹,距离八千公里,大约二十分钟到达预定目标,要是民用航空也能达到这个速度就好了,那么旅途上的无聊时间就会减少许多,然后腾出的这部分时间用来做其他有意思/意义的事情,也算是变相地延长了寿命。

难道人们已经不在追求速度上的提升了吗,或者民航客机速度遇到了什么瓶颈?我好奇地问AI,提示词如下:

最近几年民航飞机速度好像没有得到显著提高,是遇到什么瓶颈了吗,反而高铁仍在不断传出刷新速度的新闻。

我将它的回复摘录一些如下,参考得知,的确存在一些瓶颈(我对该方面一无所知,所以无法对AI内容进行审核矫正,仅供参考):

一、民航速度停滞的主要原因

1. 技术瓶颈与超音速的限制

* 物理极限与音爆问题:民航客机巡航速度通常维持在0.8马赫(约900 km/h),接近亚音速飞行的效率峰值。若突破至超音速(如协和式客机的2马赫),会面临音爆(对地面造成噪音污染)、空气阻力剧增、油耗飙升等问题,技术难度和成本极高。

* 材料与发动机限制:超音速飞行需要耐高温材料和更复杂的发动机设计,目前仍难以平衡经济性和可靠性。

2. 经济性与市场需求变化

* 燃油效率优先:航空公司更关注降低运营成本,现代客机(如波音787、空客A350)的研发重点在于提升燃油效率(减少20*30%油耗),而非速度。高速飞行会大幅增加燃油消耗,抵消载客量的经济优势。

* 乘客需求转向舒适性:长途旅行中,乘客更关注舒适性(如WiFi、座位空间)而非缩短几小时航程,航空公司因此更倾向于优化服务而非提速。

3. 环保压力与法规限制

* 碳排放与噪音标准:国际航空碳抵消机制(CORSIA)和各国环保法规迫使航空业优先减排。超音速飞机的高能耗与噪音污染难以满足环保要求。

4. 超音速客机的商业化困境

* 协和式客机因高昂成本和2000年事故退出市场后,新一代超音速飞机(如Boom Overture)仍处于试验阶段,需解决经济性、环保性和适航认证问题,短期内难以普及。

二、高铁持续提速的动力

1. 技术迭代与创新

* 磁悬浮与轮轨技术突破:中国CR450、日本ALFA*X等新一代高铁试验时速已突破400 km/h,磁悬浮(如上海磁浮、日本中央新干线)更可达600 km/h以上。

* 轻量化与空气动力学优化:新材料(碳纤维)和车体设计降低阻力,提升能效。

2. 中短途交通的竞争优势

* “门到门”时间优势:高铁站多位于城市中心,且无需冗长安检与候机流程。对于500*1500公里距离,高铁总耗时可能短于飞机。

* 区域经济一体化需求:如中国“八纵八横”高铁网、欧洲跨国高铁网络,提速可促进城市群联动,提升经济效率。

3. 政策支持与基础设施投入

* 政府主导的基建投资:高铁作为国家战略项目,易获得资金和政策倾斜(如中国《中长期铁路网规划》),而民航依赖全球协调和私营资本,推进速度较慢。

* 专用轨道的灵活性:新建高铁线路可设计更高标准(如大曲线半径、无砟轨道),为提速提供物理基础。

4. 环保与能源转型

* 电气化与清洁能源:高铁依赖电力驱动,可通过可再生能源供电,符合碳中和目标;而民航依赖航空煤油,脱碳路径更复杂(需氢能、电动飞机或可持续燃料)。

表面上飞机要比高铁快将近三倍,但实际却有更多的隐形的时间投入,例如飞机站一般建在远离城市的郊区,起飞地和目的地通勤要消耗时间,行李检查,候机,取行李,偶尔误机要耗时,如果是廉价航班,早飞或者晚到,有时还需在机场附近住一晚,累加下来时间投入已然超过高铁,而且高铁全程可以舒服地坐着,飞机的话还需在上述环节中带着大包小包行李辗转,后者的价格还两倍于前者,感觉很不划算,未来行程距离介于0~2500km内,在时间允许的情况下,高铁会是我的第一选择。

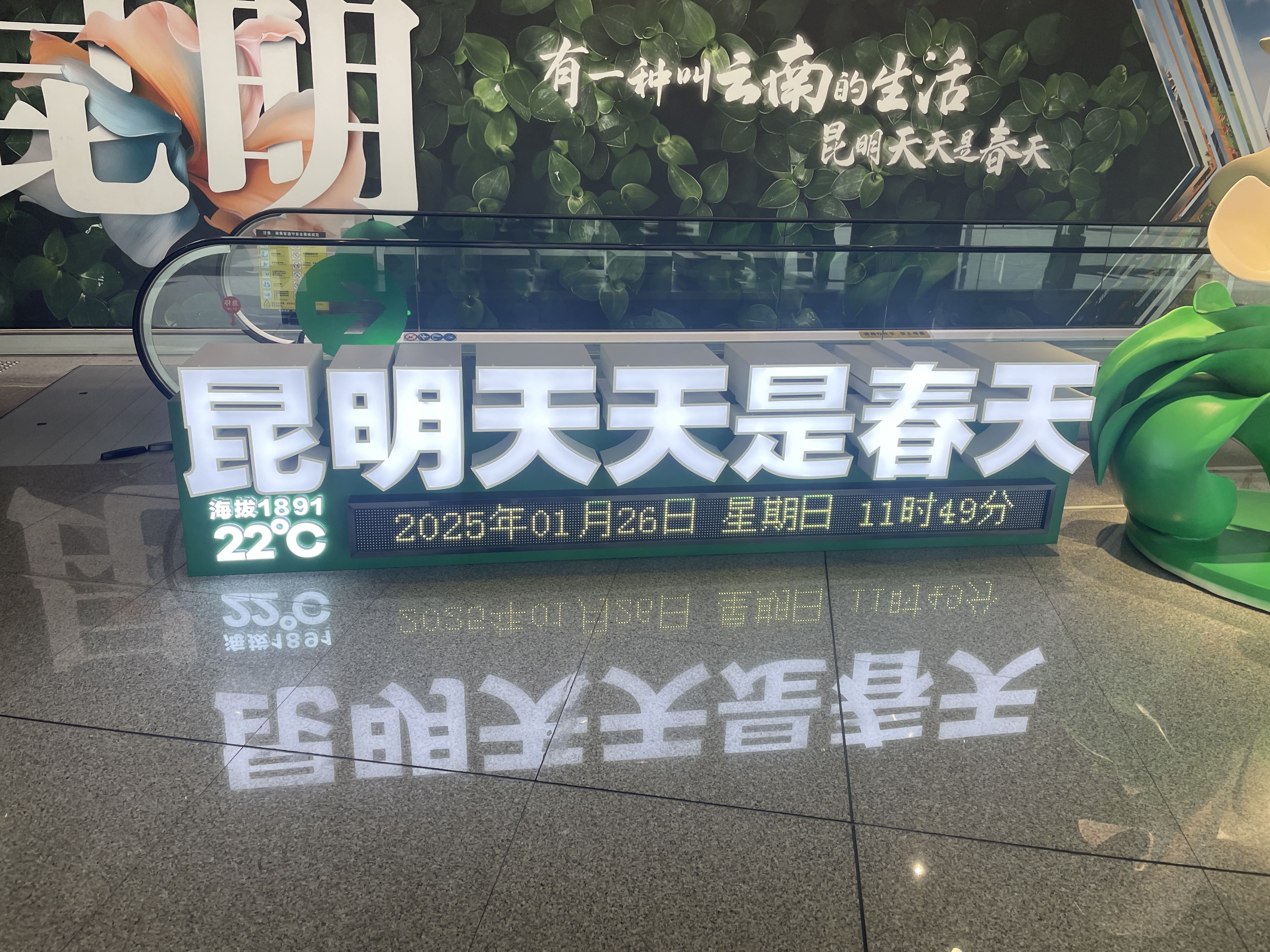

春城居然下雪了,第一次碰到。我坐靠窗,靠走道的乘客扭头望向窗说有没有下雪,我回复说昆明应该不会下雪,话毕不到半分钟,窗外薄薄的雪粒飘扬,惨遭光速打脸。

春城啊春城,在我的回忆中,春天就不应该会下雪,下雪就不算是春天。